Lejbus Oferman est né le 7 février 1922 dans la petite ville polonaise de Pulawy. Il est le fils d’un tailleur, Jacob Oferman et de Glika Bajgelman. En mai 1928, alors que sa tout jeune sœur est dans sa deuxième année, son père prend la décision de quitter la Pologne, de plus en plus antisémite, pour tenter sa chance en France. Grâce à sa réussite professionnelle, il dispose vraisemblablement d’un pécule qui lui permet de voir venir dans un pays où il n’a jamais mis les pieds mais dont il connaît et admire les artistes et les écrivains. Pas question pour Jacob de faire venir sa famille tant qu’il n’est pas dignement installé. C’est pourquoi lorsque, Glika, Chana[1] et Léon, alors âgé de 7 ans, retrouvent Jacob au printemps 1929, c’est pour vivre dans une rue bourgeoise de Vincennes.

Photographie du passeport d’entrée en France. Léon, Annette et leur mère Glika. 1929.

Photographie du passeport d’entrée en France. Léon, Annette et leur mère Glika. 1929.

© Arch. Fam.D. Radiguet

Par la suite, la famille intègre un appartement du quartier République à Paris dans lequel Jacob installe son atelier. Lejbus est scolarisé dans l’école publique du quartier. C’est probablement à cette époque que l’on se met à l’appeler Léon. En 1934, sans une année de retard, il passe son Certificat d’Etudes Primaires qu’il obtient sans difficultés: preuve qu’il maîtrise sans mal la langue française et qu’il est désormais bien intégré. Il est inscrit dans un club de gymnastique du quartier et il suit aussi des cours de violon. Ses talents dans cet art lui valent d’être remarqué par ses professeurs. Mais cette passion pour la musique dont il voudrait faire son métier le met en opposition avec son père. Celui-ci est pourtant épris d’art et de culture mais il tient à ce que son fils reprenne l’entreprise familiale. Ses descendants racontent même que l’une de leur dispute aurait conduit le père à briser le violon du fils.

C’est ainsi que lorsque Jacob, qui se fait maintenant appeler Jacques, décide de quitter Glika pour s’installer avec une nouvelle compagne beaucoup plus jeune que lui, Léon refuse de le suivre et reste vivre avec sa mère. Nous sommes alors entre 1936 et 1938. Léon n’est pas majeur et il a dû céder à son père: il entame un apprentissage pour devenir coupeur de tissus. Il arrondit aussi ses fins de mois en donnant quelques cours particuliers de violon et continue d’assouvir sa passion pour la musique en étudiant la composition musicale.

Lorsque la guerre éclate, Léon n’a pas à combattre car il est réformé. Sa santé semble avoir été un peu fragile : il est atteint d’une maladie héréditaire apparentée à l’hémophilie et il est souvent anémié. C’est sans doute à cette époque qu’il fait la rencontre d’une certaine Marie Goldfarb : elle aussi est juive, polonaise et travaille comme bonnetière.

Léon en compagnie de Marie Goldfarb. 1941.

Léon en compagnie de Marie Goldfarb. 1941.

©Arch. Fam. R.Panczer.

Elle appartient à une famille d’un milieu plus populaire que celle de Léon. Cela déplaît aussi à Jacques. Les relations entre le père et le fils ne s’arrangent donc pas d’autant que Léon penche maintenant pour des idées communistes, comme Marie. Cet engagement commun du jeune couple au sein du PCF à une époque où il a été interdit par le régime de Vichy, pousse bientôt Léon à entrer dans la clandestinité.

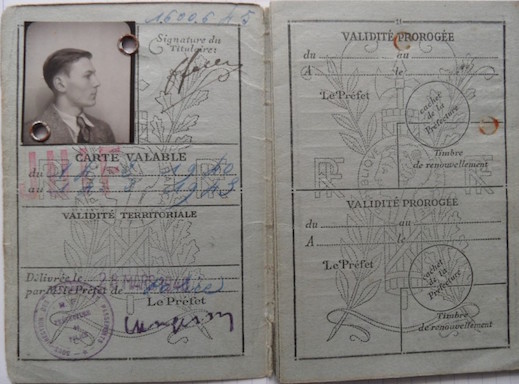

Carte d’identité de Léon. Le tampon JUIF est visible sous la photographie.

Carte d’identité de Léon. Le tampon JUIF est visible sous la photographie.

©Arch. Fam.D. Radiguet

Alors qu’il s’était soumis au recensement et avait fait apposer le tampon JUIF sur sa carte d’identité en octobre 1940, à l’été 1942, peut-être un peu avant la Rafle du Vel d’Hiv ou peut-être juste après, il se fait faire de faux papiers d’identité sous le nom de Paul Lombard. Il loge dans des chambres d’hôtel, ne se fait plus adresser son courrier à sa véritable adresse. Il devient agent de liaison au sein de la résistance communiste : il recopie et transporte des tracts dénonçant la politique antisémite de Vichy, transmet des messages au sein du réseau et il participe peut-être aussi à des actions de sabotage auprès d’entreprises travaillant pour les Allemands.

Portrait de Léon âgé de 19 ou 20 ans.

Portrait de Léon âgé de 19 ou 20 ans.

©Arch. Fam.D. Radiguet

C’est probablement dans le cadre d’une de ses missions, alors qu’il se trouve en compagnie de Marie et d’un troisième camarade : Marc Erlich qu’il est arrêté dans Paris, lors d’un banal contrôle d’identité mené par la police française. Nous sommes le 9 novembre 1942. Les faux papiers des trois jeunes gens ne font pas longtemps illusion. Ils sont en possession de tracts communistes et de matériel d’impression. Placés en garde à vue, interrogés à de multiples reprises et sans aucun ménagement, ils finissent par avouer leur véritable identité. Léon est alors transféré à la Prison de la Santé. Marie subit le même sort dans une autre prison parisienne: La Roquette. À cette date tous les deux ont rompu. Marie est alors « fiancée » à Marc Erlich mais elle se trouve enceinte de Léon de quatre ou cinq mois.

Les débuts de Léon en prison sont difficiles: il a été battu pendant ses interrogatoires, il souffre de la faim, de la promiscuité avec des détenus de droit commun qui n’appartiennent pas à son milieu. Toutefois, il n’a pas été livré aux autorités allemandes et il est en attente de son procès, inculpé de menées communistes. Autour de lui, un réseau d’entraide s’organise : parents et amis parisiens se mettent en relation les uns avec les autres pour lui livrer chaque semaine des colis de nourriture, des livres, du papier pour écrire sa musique.

Depuis Cluny où son père a été assigné à résidence depuis le début de l’année 1942, partent presque chaque semaine de précieux colis alimentaires contenant tantôt du saucisson, tantôt du fromage ou des pommes de terre cuites. Jacques bat la campagne sur son vélo pour trouver du ravitaillement, il se démène pour lui faire parvenir des cigarettes, des vêtements chauds ou des chaussures, une denrée devenue introuvable. Malgré la distance, Léon continue à participer à la vie familiale. En effet, il devient le centre d’un réseau de correspondance qui lui permet de continuer à mener une vie sociale : il joue le rôle de conseiller auprès de sa jeune sœur Annette, en proie à des doutes existentiels. Il se réconcilie avec son père. Il tombe même amoureux de l’une de ses correspondantes les plus assidues : une certaine Betty… Sa vie intellectuelle n’est pas davantage en sommeil. Les lettres qu’il échange avec Betty sont pleines de ses lectures. Il entreprend de « bûcher » le programme du bac de Philo et de Français. Il s’entraîne à la dissertation. Il apprend l’anglais et il compose même des morceaux de musique sur des poèmes de Verlaine[2].

Le 13 mai 1943, après 6 mois d’emprisonnement, il est convoqué au Tribunal spécial. C’est là que pour la première fois, il peut découvrir le visage de sa fille née en prison en mars 1943 : une petite Claudine. Il est condamné à 12 mois de prison et à 1 200 fr. d’amende. Avec le jeu des remises de peine, cela signifie qu’il aura « payé sa dette à la société » le 13 août 1943. Il sait déjà que cette date a peu de chance de rimer avec liberté mais il garde espoir.

En effet, dans le cadre de la politique de collaboration du gouvernement de Vichy, les prisonniers politiques et a fortiori juifs, doivent être livrés aux autorités allemandes à l’issue de leur temps de détention. Léon sait donc qu’il sera transferé dans un camp mais il ignore ce qui l’attend. Il pense un temps qu’il sera envoyé dans un camp sur le sol français où il pourra vivre en collectivité avec d’autres prisonniers politiques. Puis, lorsque l’échéance approche, il annonce à son père qu’il craint d’avoir à goûter aux mines de sel en Allemagne. Il espère un délai supplémentaire. Mais finalement, le 13 août 1943, l’ordre de son transfert vers Drancy tombe.

Il a le temps de crier un dernier « au revoir » à sa mère et sa tante qui ont pu se poster à la sortie de la prison et le 2 septembre 1943 il est déporté par le convoi n°59 en direction d’Auschwitz. Ses dernières paroles adressées à Betty seront : » On les aura ! ».

Nous ignorons ce qu’il advint de lui à l’arrivée. Il ne revint jamais de déportation.

Marie Goldfarb fut condamnée à la même peine mais son transfert au quartier des nourrices de la prison de Rennes et la présence de sa petite fille lui permirent de retarder la date de sa déportation. Cependant le 10 février 1944, elle subit le même sort que Léon : avec leur fille Claudine, elle est déportée pour Auschwitz dans le convoi n°68. Il est quasi certain que toutes deux furent assassinées dès leur arrivée.

Karinne Rullière, historienne et biographe de la famille Oferman-Rotbart

[1]Elle se fera appeler Annette.

[2]Malgré l’interdiction de faire sortir de la prison des paroles de chanson, il parvient à contourner l’obstacle si bien que ses partitions parviennent à sortir et qu’elles seront jouées par des musiciens du milieu artistique parisien.

Merci beaucoup pour cet excellent article sur la vie de Léon.

Je suis interpellée par le fait que mon grand-père Jacques refuse à Léon de suivre sa passion pour le violon, alors que lui-même a souffert du rejet de ses parents qui, en tant que bourgeois, ont vu d’un mauvais oeil leur fils devenir tailleur.

Je garde qq souvenirs du grand appartement du 3 bd Saint Martin dans le 3ème arrondissement de Paris où a vécu la famille Oferman. Par la suite, j’ai vécu dans la chambre de bonne qui allait avec cet appartement. Ma mère Claudine, qui était à l’époque décoratrice d’intérieure, l’avait rénové.

Cela a été un beau challenge et un grand plaisir pour Julian (mon mari au piano) et moi-même (au chant) d’interpréter le poème de Paul Verlaine « Green », mis en musique par Léon. Julian a qualifié le style musical de Léon d' »impressionniste ».

Sans ton travail, nous n’aurions jamais eu de trace artistique et positive de Léon, merci